経営戦略の講義続き。

今回はデファクト・スタンダード=事実上の標準、について。

「その製品やサービスの利用者が増えれば増えるほど、利用者の得る効用が高くなる」

これをネットワーク外部性という。デファクト・スタンダードが起こりやすいのは、このネットワーク外部性が働く産業である。

「例としてはビデオ規格のVHSが挙げられます」

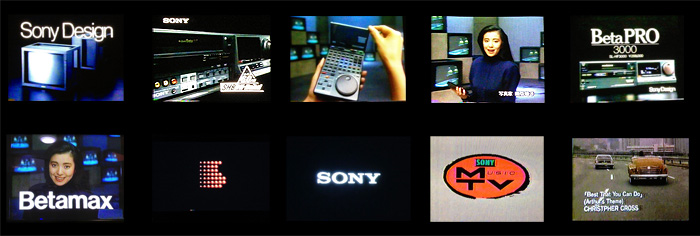

「ベータという規格と競った結果、VHSがデファクト・スタンダードとして存続しました」

…これまた(前回同様)古い例が出てきたものである。

確かに松下対ソニーの戦いは壮絶であった…と言いたいところだが、ビデオが身近になったときには既に決着が付いていた。ベータはレンタルビデオ店で扱われないし、友人のビデオデッキもほとんどVHSになっていく(ベータだと成人男性向けビデオも貸してもらえない、なんて事情もあり…)。

唯一の例外は音質・画質にこだわるK君であった。

彼はベータに惚れ込み、既にVHSを持っていたにも関わらず追加でベータのビデオデッキを購入した。

彼曰く「やっぱ画質全然いいよ」

確かに性能は良かったらしい。テレビ局の撮影はベータで行われている、と聞いたこともある。家庭で録画するのがVHSであっても、オリジナル画像はベータというわけだ。

後半、ソニーはこの強みを活かし差別化戦略を採用する。

当時の音楽番組(MTV)の単独スポンサーとなり、CMに女性写真家を起用。

確かに高級かつ高性能に見えた。

けれどK君のような一部のマニアに受けたものの、状況をひっくり返すには至らなかった。

ソニーはこの苦い経験から規格統一に熱心になった、という話もある。

さて。この少し後、使っていたCDプレイヤーが古くなり、音飛びするようになった。

買い換えの時期がやってきたのだ。そして同時期にもうひとつのデファクト・スタンダード争いが進行していた。

LD(レーザーディスク)対VHDである。